日常の景色が宝物!吉野ヶ里フットパス

森林や田園地帯のありのままの景色を楽しみながら歩く、イギリス発祥の「フットパス」。日本においても様々な地域でそれぞれ特徴を活かした魅力的なフットパスが整備されてきています。

佐賀県内では佐賀市・伊万里市・小城市など各地で体験できますが、吉野ヶ里町松隈・坂本地区のコースでは、天台宗の由緒あるお寺「修学院」や国の天然物に指定されている「さざんか自生北現地」、日本茶の発祥「栄西茶の茶畑」、竹林に囲まれた林道など、約4キロの道のりを1時間30分かけて歩き、地元住民が胸を張って紹介できる美しい里山の風景を堪能できます。

松隈・坂本コース

見どころスポット

1.松隈熊野神社

松隈の時代を感じる随神門

吉野ヶ里町(旧東脊振村内)には7か所熊野神社があり、松隈熊野神社の建立は1810年(江戸時代文化7年)で2番目に古い神社で、籾神社、下石動天満宮と共に村内三社に挙げられています。和歌山県の熊野三山(熊野本宮大社、熊野那智大社、熊野速玉大社)を元宮とし建立されており松隈地区の熊野神社境内には、佐賀県の銘木・古木台帳に登録されているなかで、唯一「ナギの木」(樹齢約200年)が3本あります。ナギ(梛)は温暖な地域に生息する常緑の高木です。裸子植物で葉に主脈はなく20本以上の平行な葉脈があるのが特徴で、雌雄異株です。

熊野速玉大社のご神木はナギの木で、日本で一番古く樹齢約千年とされています。主祭神は日本初の夫婦神で、葉や実は縁結び、家内安全、旅の安全にお守りにする人があります。

集落の丘の上に建っているため、ここから松隈地区全体が見渡せます。また毎年お正月には参拝者が多く訪れ、地域の柱となっています。

熊野速玉大社のご神木はナギの木で、日本で一番古く樹齢約千年とされています。主祭神は日本初の夫婦神で、葉や実は縁結び、家内安全、旅の安全にお守りにする人があります。

集落の丘の上に建っているため、ここから松隈地区全体が見渡せます。また毎年お正月には参拝者が多く訪れ、地域の柱となっています。

2.松隈竹林群

心安らぐ癒しのスポット

佐賀の松隈地区に広がる竹林は、静けさと美しさが息づく特別な場所。約300メートル続く竹林は散策コースとしても人気があり、そびえ立つ青々とした竹林が、訪れる人々を穏やかな時間の流れへと誘います。

竹林に入ると独特な香りで癒された気持ちになり、竹林を通り抜ける風が起こす音は、人の心を「無」にして、癒しの効果があると言われています。竹には「テルペン」とよばれる芳香物質が含まれており、代表的な効果は「ストレス」の発散です。笹鳴りの音、竹の隙間から降り注ぐ木漏れ日、聞こえてくる小鳥の囀り、、、五感が開放される非日常的空間で幽玄の世界を楽しめます。また、フォトジェニックなスポットとしても人気です。

竹自体には天然の抗菌作用があり、主に食料品の保存目的に使用されています。

竹はイネ科タケ亜科に属する植物です。日本の三大竹はマタケ6割、モウソウチク2割、ハチク1割が西日本を中心に広く分布しています。孟宗竹の原産地は中国江南地方で、江戸中期に島津藩主が藩邸に植栽したのが日本での栽培の始まりとされています。食用にするタケノコの多くは孟宗竹です。

竹林に入ると独特な香りで癒された気持ちになり、竹林を通り抜ける風が起こす音は、人の心を「無」にして、癒しの効果があると言われています。竹には「テルペン」とよばれる芳香物質が含まれており、代表的な効果は「ストレス」の発散です。笹鳴りの音、竹の隙間から降り注ぐ木漏れ日、聞こえてくる小鳥の囀り、、、五感が開放される非日常的空間で幽玄の世界を楽しめます。また、フォトジェニックなスポットとしても人気です。

竹自体には天然の抗菌作用があり、主に食料品の保存目的に使用されています。

竹はイネ科タケ亜科に属する植物です。日本の三大竹はマタケ6割、モウソウチク2割、ハチク1割が西日本を中心に広く分布しています。孟宗竹の原産地は中国江南地方で、江戸中期に島津藩主が藩邸に植栽したのが日本での栽培の始まりとされています。食用にするタケノコの多くは孟宗竹です。

3.共同浴場跡

坂本地区の共同浴場と湧き水

この地域では、昭和30年代頃までは各家庭にお風呂がなく、集落にはいくつかの共同浴場がありました。写真の共同浴場跡は、五右衛門風呂で小さい作りですので近所の3~4軒で使用されていたようです。隣には湧き水があり、三層に仕切られています。生活用水として、上流層から飲料水、食材洗い場、食器や洗濯洗い場として利用された名残です。お風呂を沸かすのは、当番制で主に子供の仕事でした。お風呂が湧いたら、合図として拍子木を打って集落を回り知らせました。

雨の日は、川の水は濁って泥水のお風呂でタオルが汚れる始末です。

当時の風呂場は、簡素な板囲いのみで、仕切りもないため、男女混浴で老若男女和気あいあいで、異性の同級生と入る時は、恥ずかしい思いをしました。嫁いでこられた花嫁さんや若い女性は、人目を忍んで夜遅く入られたりして、苦労も多かったようです。

雨の日は、川の水は濁って泥水のお風呂でタオルが汚れる始末です。

当時の風呂場は、簡素な板囲いのみで、仕切りもないため、男女混浴で老若男女和気あいあいで、異性の同級生と入る時は、恥ずかしい思いをしました。嫁いでこられた花嫁さんや若い女性は、人目を忍んで夜遅く入られたりして、苦労も多かったようです。

4.修学院

心整う禅の聖地―背振山積翠教寺「修学院」

佐賀県の背振山のふもとに佇む禅の修行道場「修学院」。今から約1,300年前の飛鳥時代末頃開山され、古くから山岳仏教の聖地として栄えたお寺です。背振山とは「上宮・中宮・下宮」を総称する山号で、かつて中宮にある霊仙寺を中心に「背振千坊」と呼ばれ、多くの修行僧が千を超える坊で修行に励んでいたと伝えられています。現在は上宮と中宮は無人となり廃れてしまいましたが、下宮にあるここ「修学院」は唯一現存する道場として背振の歴史を今に伝えています。

四季折々の豊かな自然美に囲まれ静かな環境にある「修学院」は、座禅や写経、瞑想など禅の修行体験を行なっていて、訪れる人々の心を整える場として親しまれています。

また、茶の文化とも深い縁があります。平安時代末期の禅僧・栄西が1191年に宋留学からの帰路、背振山中宮の霊仙寺に滞在し、宋から持ち帰った茶の種を霊仙寺西の石上坊の庭に蒔いたのが「日本の茶樹栽培の始まり」と伝えられています。山岳仏教の聖地に唯一残る「修学院」は日本茶の歴史を育んできた貴重な場所でもあります。

四季折々の豊かな自然美に囲まれ静かな環境にある「修学院」は、座禅や写経、瞑想など禅の修行体験を行なっていて、訪れる人々の心を整える場として親しまれています。

また、茶の文化とも深い縁があります。平安時代末期の禅僧・栄西が1191年に宋留学からの帰路、背振山中宮の霊仙寺に滞在し、宋から持ち帰った茶の種を霊仙寺西の石上坊の庭に蒔いたのが「日本の茶樹栽培の始まり」と伝えられています。山岳仏教の聖地に唯一残る「修学院」は日本茶の歴史を育んできた貴重な場所でもあります。

5.松隈小水力発電所

松隈の恵みを未来のちからへ

佐賀県吉野ヶ里町松隈地区には、地域の豊かな自然資源を生かした小水力発電所があります。

地区の農業用水路を活用した3.6×2.5mの小さなコンテナ発電所で、その最大出力は日本最小の30キロワット。

このミニ発電所を運営するのは、売電収入で地域の自立を目指そうと全世帯40戸が株主となって設立した「松隈地域づくり株式会社」です。

総事業費6,000万円で、2020年11月の運転開始以来、売電収入も上々。

地域の自然環境と調和しながら地球環境にやさしいクリーンエネルギーを生み出し、小さな集落の大きな力となっています。地域の特性を活かしたこの新しいエネルギーの取り組みは、全国から「佐賀モデル」として注目されています。

地区の農業用水路を活用した3.6×2.5mの小さなコンテナ発電所で、その最大出力は日本最小の30キロワット。

このミニ発電所を運営するのは、売電収入で地域の自立を目指そうと全世帯40戸が株主となって設立した「松隈地域づくり株式会社」です。

総事業費6,000万円で、2020年11月の運転開始以来、売電収入も上々。

地域の自然環境と調和しながら地球環境にやさしいクリーンエネルギーを生み出し、小さな集落の大きな力となっています。地域の特性を活かしたこの新しいエネルギーの取り組みは、全国から「佐賀モデル」として注目されています。

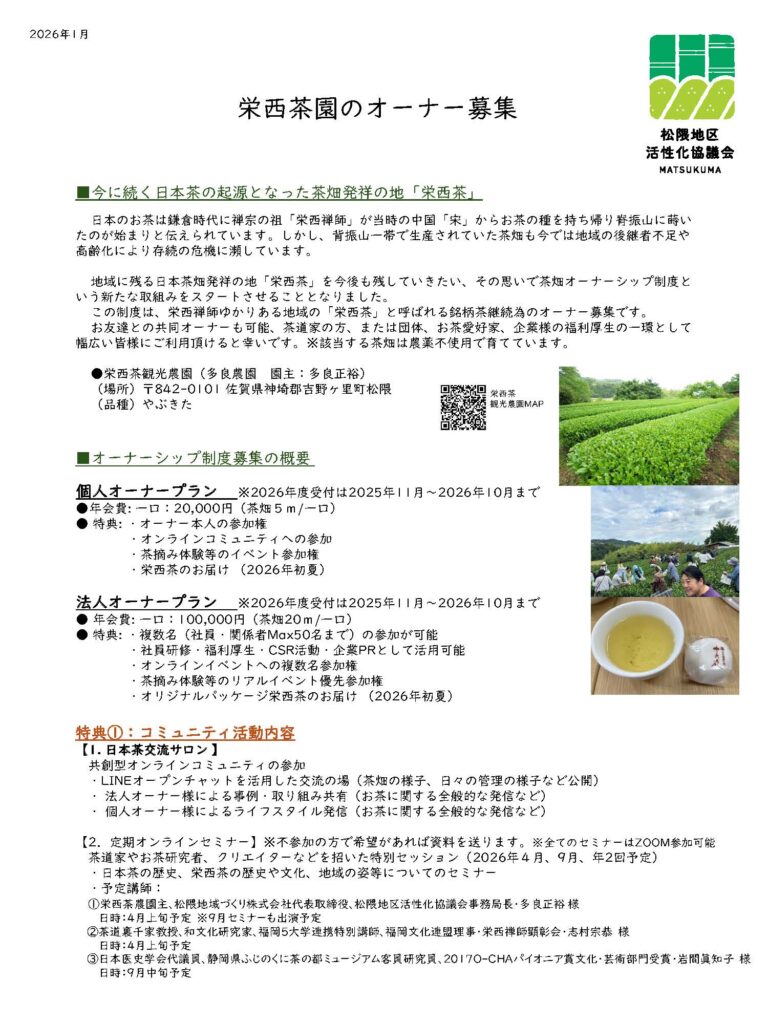

6.栄西茶畑

心和む佐賀の誇り「栄西茶」

今から約800年前の1191年、臨済宗の開祖「栄西禅師」は中国から多くの経典とともに茶の種を日本に持ち帰りました。そして現在の背振山南麓にあった中宮「背振山 霊仙寺」境内にその種を蒔き栽培したのが、日本の茶樹栽培の始まり、と伝えられています。

脊振山は、気候が温暖で湿潤なため、山地でありながら肥沃な土壌と豊富な水源があったこと、そして、茶と同じツバキ科の仲間でサザンカ(現在は国の天然記念物に指定されている「千石山サザンカ」)の自生地域であったことなど、茶の生育に必要な自然条件が揃っていたことを見抜いた栄西は、この地で日本の緑茶文化の礎を築きました。

お茶を通じて心と体を整える健康法を説いた栄西の精神は、現代でも大切に引き継がれています。丁寧に手摘みされた最高品質の茶葉を使用している栄西茶は、お茶の効能を最大限に引き出す伝統的な製法で仕上げられています。そのお味の特徴は、カラッとした独特の風味を醸し出す爽やかさ。渋みもなくまったりと濃厚な旨みが根強いファンを魅了しています。

脊振山は、気候が温暖で湿潤なため、山地でありながら肥沃な土壌と豊富な水源があったこと、そして、茶と同じツバキ科の仲間でサザンカ(現在は国の天然記念物に指定されている「千石山サザンカ」)の自生地域であったことなど、茶の生育に必要な自然条件が揃っていたことを見抜いた栄西は、この地で日本の緑茶文化の礎を築きました。

お茶を通じて心と体を整える健康法を説いた栄西の精神は、現代でも大切に引き継がれています。丁寧に手摘みされた最高品質の茶葉を使用している栄西茶は、お茶の効能を最大限に引き出す伝統的な製法で仕上げられています。そのお味の特徴は、カラッとした独特の風味を醸し出す爽やかさ。渋みもなくまったりと濃厚な旨みが根強いファンを魅了しています。

参加費

無料

集合場所

吉野ヶ里町さとやま交流館

コース

約5km

お問い合わせ

吉野ヶ里フットパス協会 / MAIL:qe9y-kmr@asahi-net.or.jp